Synagoge(n)

In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, bezeichnet S. die Versammlung, in jüdischen Quellen des 1. Jahrhunderts n. Chr. (Josephus, Philo) und besonders im Neuen Testament zunehmend den Versammlungsort.

Über lateinische Autoren gelangte der Begriff ins Deutsche. Im Mittelalter sprachen deutsche Juden von der Schul, auf dem Balkan und in den slawischen Ländern wird sie seitdem Tempel genannt. Im modernen deutschen und amerikanischen Sprachgebrauch bezeichnet Tempel die S. der Reformgemeinden, die liberalen Vorkriegs- und heutigen Einheitsgemeinden hielten an S. fest.

Während in vielen europäischen Städten jüdische Gemeinden seit dem 16. Jahrhundert freistehende, mehr oder minder repräsentative, reich ausgestattete S. errichteten, begnügten sich Hamburgs und Altonas Juden bis Mitte des 17. Jahrhunderts mit Beträumen. Die Altonaer Gemeinden, denen die liberale dänische Judenpolitik S. erlaubte, waren zu klein; Hamburg verbot Juden Grundeigentum, S. und selbst religiöse Zusammenkünfte. Die heimlichen Beträume der Sefarden (ab 1612 am Alten Wall (1), ab 1627 an der Herrlichkeit (2)) übersah der Senat jahrzehntelang, weil die Stadt von deren Vermögen und weitgespannten Handelsbeziehungen profitierte. Versuche, am Alten Wall eine S. zu bauen, scheiterten (1670-73); den dort ab 1652 genutzten Betraum ersetzte erst 1834 ein Neubau (13). Die frühesten selbständigen S. entstanden durch den Umbau von Wohnhäusern (1642/43 an der Altonaer Mühlenstraße, 1654 in einem Hof am Neuen Steinweg (3) in der Hamburger → Neustadt). Die ersten repräsentativen Synagogenneubauten errichteten die Altonaer Gemeinden, die Aschkenasen an der Kleinen Papagoyenstraße (1680-84) (→ HIG) (96) und die Sefarden an der Bäckerstraße (1771) (→ Portugiesisch-Jüd. Gemeinde) (97), in kaum einsehbaren Höfen. Ihre Raumschemata unterschieden sie jedoch voneinander: Wie in mittel- und osteuropäischen aschkenasischen S. bildete in der S. Papagoyenstraße die von vier Säulen umgebene Bima (erhöhte Estrade mit einem Pult für die Toralesung) das Raumzentrum, der Toraschrein stand an der Ostwand, das Gestühl war auf ihn ausgerichtet. Die S. Bäckerstraße folgte mit der Bima in der Nähe des Eingangs im Westen, dem Toraschrein im Osten und dem Gestühl entlang der Längswände der sefardischen und italienischen Tradition. In beiden S. hatten Frauen ihre Plätze auf vergitterten Emporen. Der Ausbau der ehem. Berend Cohen-Klaus an der Elbstraße (7) durch die Altonaer Aschkenasen, die bislang Beträume in der Alt- und Neustadt unterhalten hatten, markiert 1788/89 den Beginn des Synagogenbaus in Hamburg. Zu betreten war die großräumige, lichte S. durch die Vorderhäuser, in denen Rabbiner und S.diener wohnten, die Gemeindeverwaltung im Obergeschoss und die Mikwe (rituelles Tauchbad) im Keller untergebracht waren.

Wachstum der Gemeinden und Migration innerhalb der Stadt, → Emanzipation und veränderte Rechtslage sowie innerjüdische Modernisierungsprozesse führten im 19. und 20. Jahrhundert zu einer Vielzahl von Neubauten. Die religiöse Reform forderte mit der Angleichung des Synagogenraums an Kirchenraumschemata (d. h. Aufhebung der Bima als Raummitte, Aufstellung der Bänke mit einem Mittelgang und Blick auf den Toraschrein, Abschaffung der Frauenemporen, Einführung einer Kanzel für die landessprachliche Predigt und einer Orgel) einschneidende Neuerungen. Keineswegs allgemein akzeptiert, führte dies in vielen Großstädten zu Mischformen und in Hamburg zu jeweils eigenen S. für Orthodoxe, Liberale und die Reformgemeinde. Die Frage des Baustils, seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts im Kontext nationaler Identitätsbildung allgemein diskutiert, wurde im Synagogenbau zu einem besonderen Problem, denn es gab keinen spezifisch jüdischen historischen Synagogenbaustil, auf den man hätte zurückgreifen können. So gaben bei der Wahl des Baustils eher politisches Kalkül und Selbstbewusstsein den Ausschlag als die religiöse Richtung. In Hamburg stellte sich die Frage bei den großen Neubauten der Jahrhundertmitte, dem → Tempel (17) an der Poolstraße (1844; Architekt H. G. Krug) und der Gemeinde-S. (19) an den Kohlhöfen (1859; → Albert Rosengarten). Die kleineren S. der orthodoxen Alten und Neuen Klaus-Vereinigung an der Peterstraße (1849, 1853 (9)) und der Sefarden (18) an der Markusstraße (1855; beide Albert Rosengarten) fügten sich weitgehend in die umgebende Wohnbebauung ein. Im Tempel Poolstraße setzte die Gemeinde die 1818 im ersten Tempel an der Brunnenstraße (12) begonnene behutsame Anpassung des Innenraums an den Reformritus fort. Außen zeigte sich der neue Tempel als modisch weiß geschlämmter, mit klassizistischen, gotisierenden und neuislamischen Formen spielender Putzbau. Die Kohlhöfen-S. war hingegen ein repräsentativer gelber Backsteinbau im Rundbogenstil mit hoher Tambourkuppel. Erstmals wurde hier die Fassade einer Synagoge von weitem sichtbar, denn die beiden mit der Synagoge zusammen in Auftrag gegebenen Neubauten für die → Talmud Tora Schule (19), die anfangs auftragsgemäß die Synagoge verdecken sollten, rückten im Verlauf des Planungsprozesses an die seitlichen Grundstücksgrenzen und gaben so den Blick auf die im Hof stehende Synagoge frei. Nicht nur die Selbstwahrnehmung der Gemeinde und ihre Ansprüche an die Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit hatten sich also gewandelt, auch die politisch-rechtliche Situation der Hamburger Juden hatte sich verbessert und schlug sich in ihrem Synagogenbau nieder. Der Synagogenraum war flach überkuppelt, verhältnismäßig hell und vollständig ausgemalt; seine Einrichtung folgte dem traditionellen aschkenasischen Schema. Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Stildiskussion bei der neuislamischen → Neuen Dammtor S. (47), einer der wenigen monumentalen unter den vielen Vereins-S. Hamburgs (1895; Schlepps & Rzekonski), und der mächtigen neuromanischen → Bornplatz-S. (50) (1906; Ernst Friedheim & → Semmy Engel) nochmals aktuell.

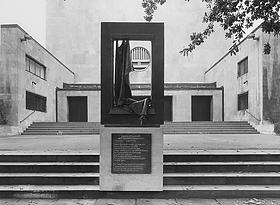

1905 vollzog Semmy Engel mit einen nahezu schmucklosen weißen Putzbau und seinen Jugendstilanklängen im Innenraum den Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Erneut hatte die orthodoxe Alte und Neue Klaus (49) für ihre S. in einem Hof an der Rutschbahn einen avanciert entwerfenden Architekten beauftragt und damit ein Zeichen für die Aktualität religiöser Traditionen auch in modernen Zeiten gesetzt. Ein letztes Mal zog die Stadt 1931 mit dem Tempel an der Oberstraße (53) die Aufmerksamkeit von Architekten und bauwilligen Gemeinden auf sich (Felix Ascher & Robert Friedmann). Dieser von den Ideen des Neuen Bauens geprägte Tempel mäßigte die Reformvorstellungen insofern, als es wieder separate Fraueneingänge gab, und legte sie gleichzeitig strenger aus, indem das Allerheiligste nur durch Material und reine Form geadelt werden und mit der Orgel eine moderne Version des protestantischen Kanzelaltars bilden sollte.

Schon vor 1933 hatte es vereinzelt antisemitische Anschläge (→ Antisemitismus) auf S. gegeben, in der Pogromnacht 1938 (→ Novemberpogrom) schützte ihre Hoflage Hamburgs S. vor spektakulären Bränden. Sie bewahrte sie nicht vor Verwüstung – dem Zertrümmern des Mobiliars, von Orgel und Harmonium in der Oberstraße, dem Abreißen von Lampen und Toraschreinvorhängen, dem Zerreißen von Torarollen und ihren Mänteln, die vermutlich wie andernorts in kleineren Feuern im Innenraum verbrannt wurden – und Plünderung. Offenbar unberührt blieb der letzte Betraum der Sefarden in einem Wohnhaus an der Innocentiastraße (54), in dem bis Ende 1939 Gottesdienste stattfanden. In der Regel folgten kurz nach den Novemberpogromen Beschlagnahme, erzwungener Verkauf zu absurd niedrigen Preisen, Abriss oder Umnutzung als sog. → »Judenhaus« (Innocentiastraße), Gewerbebetrieb (Oberstraße, Rutschbahn) und Parkplatz (Bornplatz), einige wurden von Bomben zerstört (Markusstraße, Neue Dammtor S.).

Nach 1945 nutzten die Überlebenden die erhaltenen Beträume des ehemaligen Oppenheimer Stifts an der Kielortallee (81) und im Altenheim Sedanstraße (62), bis die neu entstehende → Jüdische Gemeinde 1960 S. und Gemeindezentrum an der Hohen Weide (55) einweihte. In der Zeit, in der Überlebende noch nicht über den Völkermord und die Synagogenzerstörungen in der NS-Zeit sprachen, entstand eine architektonisch unauffällige, zur Straße weitgehend geschlossene Anlage. Hinter dem Schutzschild dieser Außenmauern öffnen Glaswände sie vollständig zum Innenhof. (Architekten: K. Wongel & K. May).